Julio Haro murió de sida a la edad de 37 años, el día 4 de enero de 1992, en una Guadalajara que ya no existe. Esta es la crónica de su búsqueda escrita casi tres años después de su desaparición, y también la búsqueda de Julio de otro México, uno sin homofobia, libre y sin prejuicios.

Rubén Martínez

La resurrección (Ciudad de México, 1995)

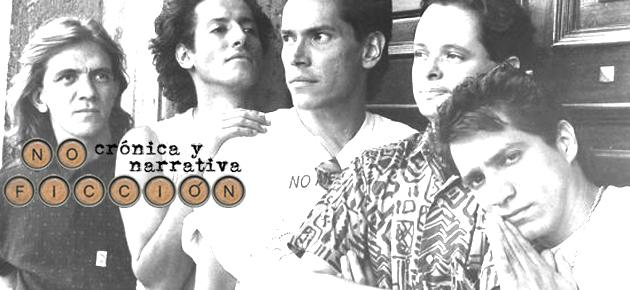

Rockotitlán está abarrotado esta noche en espera de la primera tocada de El Personal en cinco años. Me cuento entre los más veteranos de los asistentes; la mayoría son chavitos de menos de veinte años. Lo cual significa que probablemente nunca vieron a El Personal con Julio Haro y Pedro Fernández. Lo que sí es seguro es que han oído hablar del grupo de Guadalajara cuyo cantante y baterista murieron, los dos, de sida. Y de seguro la mayoría no sabe que el nuevo cantante, Lalo Parra, también está enfermo de sida. Sólo un puñado de personas saben que Julio y Pedro —al igual que Lalo— fueron gays.

Los seguidores del grupo saben que las letras de Julio hablan de masturbación, de fumar mota, de buscar amor y no encontrarlo y de la vida en Guadalajara, la ciudad más conservadora y quizás la más libertina de México. Es probable que una noche, ya tarde, hayan escuchado una canción del grupo en alguna estación de radio universitaria, o tal vez alguien les proporcionó una copia pirata de una grabación. Lo cierto es que cinco años después de la muerte de Pedro y dos después de la muerte de Julio, No me hallo… y algo más (una recopilación póstuma que comprende el primer disco más varias grabaciones en vivo) se sigue vendiendo bien en los tianguis de música, debajo del agua, a base de puras recomendaciones orales. Es gracias a una generación de chavos mexicanos tan perdidos, tan encabronados, tan cachondos y tan asustados como lo fue Julio Haro que el grupo El Personal se mantiene con vida.

Camino de un lado a otro del bar, abriéndome paso entre un montón de mocosas y chavos con cortes de pelo al cepillo, entre príncipes y princesas tatuadas que beben, coquetean, se abrazan y se toman del culo. Me llega de pronto ese olor agridulce: alguien ha prendido un toque. Aquí están mis amigos, la mayoría mayores de treinta años, exhibiendo los golpes recibidos durante nuestro paso por los veintes y sintiéndonos todavía como adolescentes, con nuestra cuota de amores turbulentos, nuestro temor al sida y nuestros sueños de peregrinar como Kerouac lo hizo, de un lado al otro del Continente del Libre Comercio, deseosos de borrar esa línea absurda trazada sobre la arena entre San Diego y Tijuana. Todos escribimos, pintamos y cantamos respecto a no permanecer quietos, a movernos constantemente a pesar de no saber dónde está el sitio al que pertenecemos. Sabemos que México ya no es México y que los Estados Unidos ya no son los Estados Unidos; la inmigración, el libre comercio, MTV e Internet hacen que tales diferencias sean cosa del pasado, tanto para los nacionalistas y chovinistas mexicanos como para los localistas californianos (con todo y su propuesta de Ley 187). El problema es que ignoramos cuál es nuestro lugar dentro de este estado de mayores proporciones, dentro de este país que aún no nace de manera total. Pienso que la voz de Julio, de alguna forma, nos marca el camino.

Julio ha muerto, pero el mundo que él despreció sigue vivito y coleando. Un mundo donde todavía la Iglesia católica prohíbe el hecho de poner a discusión el uso del condón y el sexo seguro, donde los policías te arrestan por fumarte un toquecito, donde dos hombres o dos mujeres no pueden tomarse de la mano en ningún lado —salvo en la Castro, en West Hollywood o en el Village— y donde madrear homosexuales es el deporte de moda; un mundo donde la mayoría de los movimientos políticos están muertos y si exceptuamos a los zapatistas y a los gingrichitas [seguidores de Newt Gingrich] y donde nosotros, los marginados, a veces destacamos con nuestras críticas, pero a la mera hora, a la hora de hacer propuestas, somos pésimos y todavía peores en llevar nuestras vidas adelante. Un mundo donde abundan los enemigos: la Iglesia, el Estado, la vejez, el sida, los racistas, los homófobos, los misóginos y donde tenemos pocos amigos (el uno al otro) y aun menos solaces, como el de esta noche: escuchar la voz de un muerto salir por la garganta de un hombre que está muriéndose.

Las luces se apagan. Estoy tan nervioso que tal pareciera que soy yo el que está arriba del escenario. Lalo aparece y sonríe nerviosamente a la multitud. Viste camisa blanca y un chaleco negro; los pantalones de mezclilla le cuelgan, se sostienen apenas por un cinturón que rodea su huesuda cintura. Pese a ello, Lalo consigue adoptar una pose elegante. Los palillos del baterista marcan el ritmo y los primeros acordes brotan de las bocinas; Óscar Ortiz, guitarrista rítmico, toca una melodía que alguna vez tocó Julio en un melodeón que es casi un juguete. La voz de Lalo se nota a las claras que no es aquella voz nasal y desentonada de Julio (Lalo se ha dedicado muchos años a cantar en cabarets, así que su voz suena como si Wayne Newton cantara en sustitución de Bob Dylan), pero es capaz de llenar el lugar con su intensidad y su ansiedad; me dan ganas de reír, de gritar y llorar al mismo tiempo.

Todos bailamos y cantamos a coro las canciones, los chavitos, la generación X, los treintañeros.

Por mi mente pasan imágenes de las que nunca fui testigo, pero que ahora forman parte de mis recuerdos, como si yo las hubiera presenciado. Veo a Julio en el escenario durante una pausa entre canción y canción, diciendo: “Discúlpenme, pero tengo que peinarme”, al tiempo que saca un peine del bolsillo posterior de sus jeans y lleva a cabo esa rutina clásica de los años cincuenta. Veo a Julio en una fiesta de gays, abriendo las nalgas y mostrando sus lesiones, burlándose de la muerte. Y en fechas recientes incluso he llegado a soñar sus sueños: veo a José Manuel, el amante de Julio, caminando hacia mí sobre la avenida Parque de las Estrellas, en Guadalajara, bajo las filas de eucaliptos; lágrimas de óxido que caen de las aceitosas hojas manchan el pavimento de la banqueta; cuando él pasa caminando a través de mí me percato de que soy inmaterial e invisible. Siento un vacío en el alma y dentro del vacío sólo siento dolor porque sé que moriré en la soledad. También veo a Julio sentado frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, llevando a cabo aquella controvertida encuesta: “Participe y llámenos para emitir su voto: ¿Existe Dios o no existe? Tenemos varias líneas telefónicas…” Y lo veo ahí, en la atiborrada y oscura habitación de paredes mohosas en casa de su mamá, fumándose un toque de mota a altas horas de la noche, esperando la salida del sol, temeroso de cerrar los ojos y no ser capaz de volver a abrirlos jamás.

Lalo retrocede alejándose del micrófono y agradeciendo al mismo tiempo los aplausos del prendidísimo público asistente. Se agacha detrás de los amplificadores y se lleva a la boca un recipiente color verde. Luego me entero de que es un pequeño tanque de oxígeno, del cual extrae algunas aspiraciones. Dos años antes Lalo estaba en una cama de hospital con neumonía, respirando con dificultad una brizna de rasposo oxígeno dentro de sus borboteantes pulmones cuanto todo se oscureció y —tal como dicen que sucede— apareció un túnel y todo era muy pacífico, como si una droga le hubiera sumergido en un sueño muy, muy profundo… y Lalo se dio cuenta de que se estaba muriendo y que la muerte le engañaba con el cebo de la paz y la tranquilidad, y Lalo gritó “¡No!” y luchó por dar un respiro, y luego otro y otro más.

Antes de la tocada Lalo me había preguntado cómo veía yo las posibilidades de éxito de El Personal. Luego me comentó:

—Quiero llegar lo más alto quda. Quiero dar una gira por el país. Quiero que todo mundo escuche estas canciones.

Me dice que él siente ser “la garganta de Julio”.

Es de esta forma como dos hombres viven a través de estas letras; Julio regresa de entre los muertos y Lalo se llena de energía vital. Sin embargo, lo evidente no se menciona: puede venir otra neumonía, puede ser el cáncer o el mismo agotamiento (después de cuatro presentaciones en la Ciudad de México Lalo ingresa en un hospital donde será observado y donde necesitará de un par de semanas para recuperarse). Puede suceder dentro de un par de años, dentro de seis meses o puede ser… mañana mismo.

¿Y después qué? ¿Buscarán los restantes miembros sobrevivientes del grupo original, Andrés Haro y Óscar Ortiz, a otro cantante? ¿Será gay o será buga? ¿También se les morirá algún día?

Por el momento, Lalo está aquí, aspirando ese oxígeno y preparando la garganta de Julio para cantar “No me hallo”, cuya melodía toca ahora Óscar, igual que la tocaba Julio, nota por nota.

—¡Es nuestro himno nacional! —exclama uno de mis amigos.

Todos en Rockotitlán cantan:

No estoy seguro de lo que quiero…

Soy un pobre vagabundo,

Mi reino no es de este mundo.

Tenía miedo de venir a esta tocada. Pensaba que esta historia que estoy escribiendo se acabaría con el descenso de Julio y el hecho de que esta nueva versión del grupo no es más que una chupada de sangre oportunista en la vena de un Julio ya fallecido. No hay duda de que, de estar Julio aquí, se quejaría. Diría: “Está fatal”, agitando su dedo. ¡Olvídense de mí!, les diría. ¡Escriban sus propias pinches canciones! ¡Hagan algo diferente, algo nuevo!

Bueno, queriendo ser optimista, sí, lo harían. Pero lo que es hoy por hoy, ellos tocan estas canciones que son nuestros himnos nacionales; interpretan los himnos que pertenecen a una patria que todavía no acaba de llegar a la existencia.

La voz

En el momento en que escuché su voz supe que tenía que encontrar a Julio Haro. Un par de años antes en la Ciudad de México un amigo insistió en que comprara el CD de un grupo llamado El Personal.

Yo ya conocía algo de la leyenda que rodea a la banda de culto más famosa de Guadalajara. El Personal fue más popular muerto que vivo, eso lo sabía. Sabía que Julio Haro era el cantante y el escritor de las letras de las canciones, el corazón creativo de la banda. En dos vertiginosos años Julio y el bajista Andrés Haro pasaron de grabar demos caseros a llenar el foro público más grande de Guadalajara, abarrotado de chavos deseosos de una alternativa dentro del conservador ambiente cultural de la ciudad. En fin del grupo llegó cuando el baterista Pedro Fernández falleció en noviembre de 1989, justo cuando el grupo extendía las alas y se preparaba a tomar vuelo.

A pesar de que Pedro era uno de los mejores bateristas de la localidad, El Personal pudo haber conseguido otro baterista que lo reemplazara… El Personal pudo haber continuado adelante con Julio en el timón. Sin embargo, precisamente en la época que murió Pedro, Julio comenzó a presentar síntomas de la enfermedad. El espíritu de Julio murió antes que su cuerpo: dejó de escribir canciones y —aunque lo comentó con frecuencia a los amigos— nunca volvió a formar otro grupo. Julio Haro murió de sida a la edad de 37 años, el día 4 de enero de 1992.

Cuando pienso en la música de Julio pienso en la canción que abre el álbum No me hallo, que comienza con un riff de kazoo interpretado por Julio, algo que suena ominoso y kitsch, como la pista musical de una película de clase B; luego entre el ritmo, que es una especie de reggae mezclado con cumbia. Después viene la canción donde Julio toca en el melodeón de juguete una tonada cuyo lirismo me punza el músculo cardíaco. Es una melodía triste y hermosa, nostálgica e inocente al mismo tiempo, pero sobre todo… solitaria.

La canción se titula “Niño, déjese ahí” y habla —por supuesto— de masturbación:

Niño, déjese ahí

Que te vas a quedar enano,

Que te van a salir muchos pelos

En la palma de la mano.

Niño déjese ahí

Que va a venir el coco,

Que te vas a volver loco,

Que va a venir Sigmund Freud,

Que va a venir el tlacuache,

Que va a venir Margaret Thatcher,

Que va a venir El Personal

Y se van a poner a tocar… ¡ay, ay, ay!

La voz es un gemido nasal que entra y sale de tono; suena como la voz de un chavo flacucho, de lentes, de un nerd irónico muy consciente de su locura y que se dobla de risa mientras se botanea el asunto, de alguien a quien no le importa el dolor o que precisamente le duele mucho. Al final de la canción Julio y el grupo recrean un arreglo para primera voz y coros donde los coros repiten lo que canta la voz primera, al estilo Pérez Prado: Julio: “¡Yo soy el puñetero!” El grupo: “¡Que-sí-se-ñor, el puñetero!” Julio: “¡Yo soy el onanista!” El grupo: “¡Que-sí-se-ñor, el onanista!”

Es un madrazo de hilaridad y sarcasmo en el rostro de los pendejos juegos sexuales de la sociedad y la forma en que siempre trata de reprimir lo irreprimible. Y también señala algo que es la esencia de México: al igual que en el resto del universo —y a pesar de que a cada chamaco se le ordena que “no se toque ahí”, sea niño o sea niña—, en México todo mundo se masturba; a pesar de que todo mundo supuestamente debe esperar hasta el matrimonio, en México todo mundo hace el amor.

En México, al igual que en Estados Unidos, que en China o Sudáfrica, mucha gente hace el amor antes del matrimonio; muchos, una vez que se casan, echan una cana al aire. Muchos son gays y muchos bisexuales e incluso aquellos que se consideran los más machos de los heterosexuales no lo piensan dos veces si se trata de “jugarle al garañón” con otro hombre, particularmente si es un travesti. Odio usar este cliché latino pero tengo que hacerlo porque es verdad: México tiene una cultura en extremo erótica. Aun dentro de la misma Iglesia católica (que es represiva en asuntos de sexo) la iconografía centrada en el cuerpo contradice cualquier idea de puritanismo; piensen en todas esas abuelitas de rebozo que besan con una reverencia indudablemente sensual todos esos cristos desnudos y ensangrentados. La virgen de Guadalupe, otro icono católico destacado, es una versión puesta al día de Tonantzin, la diosa azteca de la fertilidad y la abundancia. Sexo, sexo y más sexo.

La sexualidad en México es al mismo tiempo abierta y cerrada. Los rituales de apareamiento del macho y la coquetería de las mujeres es un arte en México, y la música tropical ha pefeccionado el acto sexual en público, pero ¡ay de aquella pareja de solteros —homosexuales o heterosexuales— que no tenga una guarida secreta! (He llegado a escuchar que algunas parejas se escurren dentro de las iglesias por la noche con el fin de estar juntos, lo cual viene a dar un significado distinto —por completo— a la palabra “asilo”.) Esta carga sexual es la responsable de que les guste México a los estadounidenses, especialmente a los anglosajones blancos; para ellos México es oscuro, promiscuo y se divierten más que las rubias.

Lo cual viene a ser exactamente lo contrario de lo que la Iglesia católica y las autoridades seglares —y es difícil decir cuál de las dos es más poderosa en México— nos tratan de hacer creer. La Iglesia, prohibiendo criminalmente el uso del condón, da a entender que el sexo, fuera de una relación heterosexual estrictamente definida por el matrimonio, no existe. Y la misma prohibición implica —aun más— que, de existir, la muerte viene a ser resultado ineludible (¿o un castigo?) de tus pecados carnales. A pesar de todos los esfuerzos del Estado mexicano para destruir a la Iglesia durante los años posteriores a la revolución de 1910, el hecho es que ha llevado a cabo el mandato de la Iglesia en forma por demás hipócrita (las relaciones diplomáticas con el Vaticano se restablecieron durante el sexenio de Carlos Salinas luego de medio siglo de estar congeladas). En la actualidad existen cientos de leyes basadas en los cánones morales del catolicismo, por ejemplo: todavía en fecha reciente, en 1991, en Guadalajara el simple hecho de “parecer” o “actuar” como “homosexual” era motivo suficiente para ser multado por los policías con 150 pesos.

Estoy de acuerdo, Julio quizás no quería dar a entender todo esto en “Niño, déjese ahí”. Pero en su corta vida creativa Julio permaneció en la frontera que divide el México que hace una cosa y dice otra y el México que hace lo que dice y dice lo que hace.

Julio Haro era gay en tierra de machos, ateo en tierra de católicos, artista dentro de una familia de conformistas y músico de reggae en tierra de mariachis. Enfrentó la encrucijada que ahora enfrenta el país. Porque México no tan sólo ya no es completamente católico, o completamente machista, o totalmente tierra de mariachis o totalmente conformista. La liberación de mujeres y gays ha llegado a México igual que llegó el rock. Entre los iconos pop más destacados del país se encuentra una rocanrolera de aires madonnescos que ha simulado tener relaciones sexuales con hombres en el escenario (Gloria Trevi) y un cantante gay apasionado y creador de canciones de amor que en concierto frecuentemente pregunta si alguien se quiere casar con él, causando que muchos hombres y mujeres del público griten histéricos “¡Yo!” (Juan Gabriel).

Por eso digo que el México macho es gay. A lo mejor un macho afeminadito. Jesús y Guadalupe. O aun mejor: México es travesti, ya que niega ingeniosamente la verdad de su sexo y —literalmente— se la pasa a toda madre de cualquier forma. ¿Estoy siendo herético? (Si México fuera juzgado por ajustarse al canon ya se habría consumido en los infiernos desde hace mucho tiempo.) ¿O estoy perfilando la identidad de un nuevo México? ¿O del México que siempre fue, sólo que hasta ahora es lo suficientemente maduro para admitirlo?

Pero hay algo más en la rola “Niño, déjese ahí”. Se oye atrás de ese juego orgásmico de voz y respuesta de coros: se trata de Julio, un adulto que se masturba como cuando era niño, ocultando sus deseos de los “adultos” y —yo intuyo— meditando en amores idos hace mucho tiempo, en amantes nunca amados porque eran bugas o porque estaban enamorados de alguien más o porque eran un cartel desplegable o porque se estaban muriendo.

Ésta es la historia de la búsqueda de un hombre muerto que buscó otro México, o un mundo aún por gestarse en México o en cualquier otro sitio. Buscó esa escurridiza utopía donde las gentes consideradas “marginadas” por su color de piel, por su religión o sus preferencias sexuales no tienen que amoldarse al sistema de vida de otra gente ni sentir preocupación por la policía y la Iglesia.

Julió murió en busca de esa utopía. Esa fue la razón de que viviera y muriera solo. También es la razón de que yo esté aquí en Guadalajara, porque vine a buscar a Julio; yo también ando en pos de esa utopía.

En Guadalajara fue, en Guadalajara fue

Donde yo me enamoré…

—Julio Haro, “La tapatía”.

Después de una ausencia de casi una década llego a la segunda ciudad más grande de México, pero la tercera más poblada de mexicanos en el continente americano, ya que ese sitio le corresponde a la ciudad de Los Ángeles, California.

Guadalajara ha duplicado su tamaño y su población; los edificios de oficinas y los extensos barrios se desparraman en todas las direcciones de este amplio valle hasta perderse en el horizonte. El libre comercio ha impuesto su huella en el paisaje: parecería como si todos los barrios tuvieran un McDonald’s o un Kentucky Fried Chicken. También hay un impresionante Price Club a las afueras de la ciudad. Hay pintas de bardas, graffiti, por todos lados; otro artículo exportado por Estados Unidos.

Pero a pesar de lo agringado que está ahora Guadalajara, todavía es el viejo México, el pueblo pequeño más grande del país. La ciudad conserva su ambiente bucólico; es un paraíso semitropical de vegetación abundante si se le compara con la plancha de concreto que es la Ciudad de México. (El gobierno estatal patrocinó una campaña para plantar árboles hace varios años; la meta era sembrar un millón de arbolitos.)

Guadalajara también es una ciudad surrealista de tan limpia. Desde las ostentosas avenidas llenas de centros comerciales todo cristal y aluminio hasta las calles bañadas en la murmurante luz de neón de la zona roja, en esencia Guadalalajara es una ciudad analmente retentiva. Ni una pizca de basura rueda por la banqueta arrastrada por la brisa tibia y húmeda, ni siquiera una colilla de cigarro. Un ejército de barrenderos, en su mayoría ancianos armados de escobas de ramas, desaparece la basura antes de que ésta llegue al suelo.

Esta limpieza habla elocuentemente acerca del alma de la ciudad; la mayoría de los tapatíos se enorgullece de su conservadurismo provinciano. A diferencia de la Ciudad de México, que es considerada por muchos tapatíos una enorme y contaminada Sodoma o Gomorra, Guadalajara es el baluarte de los valores tradicionales de la familia mexicana. En cambio, el Distrito Federal, con más de 20 millones de habitantes, es más cosmopolita en sus gustos y más libertina moralmente, como sólo una ciudad de tales dimensiones puede serlo. Sin embargo, la mayoría de la población del país vive en la provincia. Gran parte de México se parece a Guadalajara.

Para no ir más lejos, basta conocer el apócope de la ciudad para captarlo: “La Perla de Occidente”, pura y blanca; la virginal Guadalajara, y su amante el macho mexicano, a ratos romántico y a ratos violento, que bebe y ama en extremo, un vaquero de bigote de aguacero que presto entona una canción y se rodea de un grupo de provocativas tapatías. Guadalajara, capital del estado de Jalisco. Su mismo nombre evoca imágenes arquetípicos de México, la materia prima de los sueños que igual consumen turistas que aborígenes: los mariachis, el tequila, los charros. Los mismos pilares en que se apoya el machismo. Cuando alguien dice: “Soy del mero Jalisco” no pretende hacer una indicación geográfica. Sus palabras infieren que es originario del más varonil de los estados… ¿Me concede esta pieza, señorita?

Antes de hacer una sola entrevista visité la afamada Plaza Tapatía, centro geográfico y cultural, para orientarme. Al caminar en estas calles pienso en Julio. Trato de imaginar que soy él mientras deambulo al lado de un grupo de secretarias de uniforme acompañadas de sus jefes de lentes oscuros reflectantes. En los escaparates de las tiendas hay blancos maniquíes de pelucas rubias y ojos azules, los que sirven de inspiración a las menuditas mujeres de piel café. Ahí están los policías de uniforme azul y pistolas automáticas con el ceño fruncido. Los mariachis holgazanean vestidos con sus chalecos y pantalones adornados de botonaduras. Mi vista pasea lentamente entre la multitud, busco a otro Julio, a otro gay solitario, pero no lo veo. Quizás es que soy demasiado buga o que él no esté aquí.

Visito el punto cero, el lugar donde la segunda ciudad más importante de la Nueva España fue bautizada oficialmente por medio de un decreto del rey Carlos V en 1539. El texto del documento está tallado en la piedra y domina una escultura de bronce que representa el escudo de la ciudad: dos leones cara a cara levantados sobre sus patas posteriores y las garras apoyadas en un árbol dorado. El diseño es evidentemente fálico; las fieras parecen masturbar una columna que explota en lo alto en una eyaculación de hojas de oro…

Aquí nadie comentaría semejante cosa, jamás, ni aunque sólo pasara la idea por su mente.

Nadie excepto Julio Haro.

Estoy en la ciudad más conservadora.

Estoy en el antro de pecado más disoluto de México.

En la ciudad más persignada de México.

En la ciudad más gay de México.

Una ciudad que ha sido testigo del más renombrado lío de narcotráfico, una ciudad que asesinó a su propio arzobispo en un retorcido asunto que todo mundo sabe relacionado con drogas, una ciudad que no puede pronunciar la palabra “condón”, una ciudad moribunda… la ciudad de Julio.

Julio I (Génesis)

La historia no comienza en Guadalajara. Comienza en la frontera, en un pueblo llamado San Luis Río Colorado, estado de Sonora, colindante con Arizona.

—Vil desierto —dice Griselda, hermana mayor de Julio; nada sino vil desierto—. Recuerda que hubo un río; ahora es una cañada polvorienta.

La familia Haro era virtualmente la propietaria del pueblo. Tenían el almacén más grande —y el único— además de una bolera y un estudio de fotografía donde mamá, papá y los hijos —ocho— se turnaban tomando y procesando fotos en blanco y negro de bebés, recién casados y quinceañeros, fotos que retocaban y convertían en retratos de color, surrealistas y kitsch, mediante un proceso meticuloso de entintado a mano.

La vida en el desierto era como las fotos sin retoque, en blanco y negro; luz abrasadora y sombra fría, misteriosa. Me imagino a Julio sentado a la vera de un camino, bajo el sol candente, mirando fijamente el disco llameante en el cielo y viendo cuánto tiempo podía soportarlo sin quedarse ciego.

La familia dentro de la cual nació Julio también era como las fotos sin retoque.

El padre encaja en la horma del viejo macho reprimido hijo de puta con una que otra interesante ocurrencia idiosincrática. De repente le daba por despertar a la familia a las cuatro de la mañana para decirles que en cinco minutos partirían de viaje.

—Cada vez que se le ocurría teníamos que empacar —recuerda Griselda—. Nunca sabíamos el lugar adonde nos llevaría.

Así viajaron a pueblos vecinos, visitaron lagos, el Mar de Cortés.

La madre, en cambio, era festiva o, como le decían sus hijos, una parrandera. Pero con ocho cruces que cargar. Tantos que de vez en cuando olvidaba pasar a la escuela por uno de ellos.

La tragedia golpeó a la familia desde el comienzo. Pablo, el hermano mayor, murió de leucemia a la edad de veinte años. Había sido el artista de la familia: dibujaba y pintaba. Su deceso marcó el fin de la unidad de la familia, aunque ya el matrimonio había mostrado inestabilidad aun en sus mejores épocas. Cuando Julio tenía doce años su mamá empacó todo y se dirigió al sur junto con los niños que todavía vivían en casa. Se fue a Guadalajara. Tan lejos de la frontera como era posible, lejos de él, queda claro. El padre se quedó administrando los negocios de la familia en San Luis.

Julio siguió los pasos de su hermano. Fue buen estudiante, aun brillante cuando no se metía en broncas con los maestros. Tenía buen oído para las melodías y cantaba —mal. Dibujaba. Un artista en ciernes, algo inadmisible para su familia. (“Puedes dedicarte al arte como pasatiempo, Julio; no es un trabajo de verdad”.)

Pasaba horas jugando sólo con sus juguetes o conversaba con amiguitos imaginarios. De repente le entraba un estado de ánimo inquisitivo y comenzaba a hacer millones de preguntas sobre todo lo que veía a su alrededor. Durante un paseo familiar Julio se puso en tal estado, recuerda Griselda, preguntando acerca del camino, del auto, de las nubes, del horizonte, que llegó un momento en que su padre lo cortó con brusquedad diciéndole: “Te doy cinco dólares si te callas”.

Julio guardó silencio, pero no fue por los cinco dólares.

De adolescente se quedaba despierto hasta la madrugada, a veces toda la noche. Su madre le rogaba que por favor se levantara antes del mediodía. Le pedía que cuando menos hiciera su cama.

—¡Pero para qué, mamá! ¡Dentro de unas horas me tengo que acostar otra vez!

Escuchaba música, se masturbaba, pensaba. En esa época su familia no se imaginaba siquiera que él era homosexual. De haber querido lo hubieran podido averiguar. Su hermano Sergio recuerda que abajo de los montones de libros y revistas Julio guardaba varias revistas pornográficas, de gays y de bugas.

Y como ellos decían: Julio era… diferente. Todo en él. Si sus hermanos querían ver un partido de futbol en la televisión, él quería escuchar música clásica. Y mientras que la tradición dictó que sus hermanos se hicieran de familia, que asistieran a bodas, bautizos y primeras comuniones, Julio prefería leer a Freud y a Marx. Mientras su mamá y sus hermanas iban a misa, él prefería planear el asesinato de Dios… para siempre.

A los diesisiete años Julio se fue de su casa. Tendrían que pasar dieciocho años antes de que volviera, pero no por su gusto. Tan sólo regresaría a morir.

Muerte, I

La casa se asienta en un barrio de clase media baja a las afueras de Guadalajara. Es un espacio oscuro, húmedo y claustrofóbico atestado de recuerdos de una infancia que Julio debió olvidar pronto. Rosarios y crucifijos, una colección de perros de cerámica dentro de un armario chino, los retratos coloreados por la familia, teniendo un lugar destacado en la sala el gran retrato donde aparece su madre cuando joven, con sus rizos castaños y su piel color olivo; una interpretación romántica que poco tiene que ver con lo que su vida —y la del resto de la familia— se ha convertido. No había ningún retrato del padre, a quien su madre no le había dirigido la palabra en muchos años.

—Cuando mi madre reza por mí parece exorcista —se quejaba Julio.

Jamás discutió con su familia el asunto de sus preferencias sexuales. La revelación de que padecía sida significó de hecho su declaración. Julio pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en una pequeña habitación, en la parte posterior de la casa, fumando mota (las volutas de humo salían por su ventana, cruzaban el patio y se metían al cuarto de su hermano Sergio), escribiendo cuando tenía energías para hacerlo. Compró un teclado electrónico y lo tocaba con frecuencia; era su único consuelo. Pero las canciones no llegaban igual que antes.

Su regreso a casa significó más que una humillación: en cierto sentido era una negación de su vida adulta. Luego de ser independiente se veía forzado a sujetarse a la familia. Luego de ser ateo estaba de regreso en el seno católico. Luego de ser homosexual era nuevamente el niño pequeño y buga de su mamá.

A los ojos de Julio su familia no podía hacer nada bien. Si su mamá cocinaba espagueti él se quejaba y decía que ni siquiera eso podía hacer bien. Su mamá se ponía a ver telenovelas y su hermano Sergio a escuchar música tropical bobalicona… una cacofonía de mal gusto que le aullaba dentro de su cabeza enfebrecida. Después de dieciocho años de arreglárselas por sí solo estaba de regreso en la prisión de la que escapó por tantos años.

De ese aroma que te envuelve,

De esa loción,

De esa fragancia que tú usas,

De ese perfume,

Dame una gota

Dame una gota

Para aliviar este dolor que me consume.

—Julio Haro, “El Menjurje”.

La resurrección, II

Observo una versión oblonga de mi rostro reflejada en los lentes oscuros reflectantes de Lalo Parra. Le da de cucharadas al yogur natural sin calorías con rebanadas de papaya y melón. El yogur me recuerda el semen.

Y al siguiente segundo —por un instante— pienso en la muerte.

Lalo ha estado cerca de ella. La muerte ha venido coqueteando con él desde hace doce años. Rastreó el origen de su infección y supo que la había contraído por medio de un amante en la Castro, una cita que ocurrió en la “época dorada” de San Francisco, mucho tiempo antes de las neumonías, los sarcomas de Kaposi y los cuerpos como salidos de un campo de concentración. Fue la época en que Lalo salió del clóset y se preparaba a emprender el vuelo.

—Soy igual que Julio —me dice—. Con la única diferencia de que yo no me voy a morir.

Se ríe y se lleva a la boca otra cucharada de yogur.

No, Lalo no conoció a Julio en vida.

—Poco faltó para que nos conociéramos. Unos amigos me contaron de él y me dijeron que era seropositivo, que iba cuesta abajo y que su voz se había acabado. Me pidieron que viera yo si podía levantarle los ánimos, pero él murió antes de que pudiera visitarlo. La verdad es que me siento un poco culpable.

El hombre que ahora canta las canciones de Julio, las que él cantó alguna vez, tiene muy poco en común con Julio. Vive en un trailer park a las afueras de Guadalajara, un idilio en medio de un bosque, hay pájaros y prismas de luz solar que se filtran a través de las hojas de los árboles. Su experiencia como músico comenzó al lado de un grupo de jóvenes cristianos. Más tarde desarrollaría un acto para clubes nocturnos, cantando éxitos internacionales. Julio hubiera evitado en lo posible ir a una tocada de Lalo.

Lalo cree… casi en todo. Hace poco empezó una terapia alternativa basada en la electromagnética al lado de una mujer europea que le coloca grandes magnetos en las sienes (“Al principio no duele, pero luego comienza a quemarte”). Me dice que todo consiste en conservar un punto de vista positivo.

—Aquí está la medicina —dice, al tiempo que con su dedo índice señala su frente—; todo está aquí adentro.

Julio no creía en nada.

El Personal es la razón de existir de Lalo. Cuando se recuperaba de su encuentro con la neumonía, cuando pensaba que su carrera como cantante había llegado a su fin, apareció Andrés Haro, bajista del grupo El Personal, quien le preguntó si no quería cantar con la nueva agrupación. De eso hace dos meses. Luego de cumplir con conciertos en Madrid y Guadalajara, el grupo vino al Distrito Federal.

Es difícil imaginarse a Lalo en el escenario: delgado en grado enfermizo, el pelo quebradizo y escaso, la piel sonrojada por la fiebre. Se rasca una erupción cutánea que tiene el brazo en carne viva. En diez años no ha habido un solo día que se sienta bien, sano. Pero cuando sube al escenario todo desaparece, es cuando se convierte en la garganta de Julio y pasan esos breves instantes cuando la muerte no existe. Ese temor que nunca lo abandona desaparece por completo cuando está cantando las rolas de un hombre que murió en el total escepticismo.

Pero Julio le ha dado a Lalo algo más: la posibilidad de cantar fuera del clóset en un escenario de México. Lalo se fue a San Francisco porque sabía que era la meca de los gays. Aquí en México la Iglesia (“Los sacerdotes me decían que lo gay se me quitaría con la edad”) y su familia (“Me mandaron con psiquiatras”) lo volvían loco. Así que les dijo a todos: “No puedo vivir una doble vida, una vida escondiéndome, siendo una cosa por la mañana y otra distinta en la noche”.

Cuando regresó a Guadalajara encontró la ciudad llena de “putos reprimidos”. Eso incluía a los músicos compañeros de Julio, los bugas de El Personal. ¿Por qué entonces habían tocado al lado de un homosexual todos esos años? Semanas atrás, durante la primera tocada de la nueva agrupación en el teatro Roxy de Guadalajara, Lalo dedicó una canción a “todos los seropositivos”.

Hablando con Lalo acerca de Julio se tiene una imagen detallada de este último. Obviamente, Lalo está consciente de su papel como portador de la antorcha de Julio. Y no sólo eso: te dirá incluso que ha hablado con él. Desde los primeros ensayos escuchó esa voz nasal hablándole a él.

—Cuando comencé a cantar las canciones, al principio, se quejaba conmigo. Me decía que yo sonaba “fatal”, su palabra favorita cuando algo no le gustaba. Pero un día finalmente me enfrenté a él y le dije: “Pues así es como yo lo canto y te chingas”. Desde entonces no me volvió a molestar. Creo que me ha dado su aprobación.

Me he buscado por doquiera que yo voy

y no me puedo hallar.

No me hallo, no

Yo no sé lo que quiero,

Ni en dónde ni con quién.

—Julio Haro, “No me hallo”.

Julio, II (La búsqueda)

Anduvo de aquí para allá por varios años. Después de irse de casa vivió con su hermana Griselda en Toluca; ella estaba casada y tenía tres hijas. Julio soñaba con mudarse a la Ciudad de México y hacerla en grande. Y lo intentó; vivió algún tiempo en esa capital cachonda inmersa en el smog, pero casi se muere de hambre. Vámonos para Guadalajara. Luego trabajó en Cancún. Vámonos a Guadalajara otra vez. La Ciudad de México por un rato. Otra vez a Guadalajara, siempre Guadalajara.

Él mismo lo expresa en No me hallo, título del único álbum de El Personal: buscó por todos lados. Buscó sexo, amigos, arte… buscó todo y nada para poblar esa utopía venidera. Julio no teminó la secundaria como la mayoría de sus amigos, los que siguieron la ruta a la universidad.

—Es como si hubiera deseado borrar todo rastro de papel —comenta un amigo de Julio—. Nunca acabó nada en su vida.

Ni siquiera el servicio militar obligatorio de dos años, sin el cual es imposible obtener un pasaporte en México. Para el Estado, Julio difícilmente existió. Lo cual probablemente le causaba gran satisfacción.

Leyó muchos libros, principalmente de psicoanálisis. Tenía un enorme talento para asimilar con rapidez conocimientos sobre cualquier tema. Durante su periodo freudiano produjo una obra de teatro de un acto: Mamá, soy Edipo, ya no haré travesuras, una farsa edípica. Leía a Marx y teoría feminista, lo cual resalta en otra obra teatral de un acto: La venganza de la Mujer Araña. Y al igual que otros intelectuales de fines de los setenta y principios de los ochenta, era típico que escuchara música folcloro-protestosa y de la Nueva Trova cubana.

Pero nada parecía pegar. No era marxista ni feminista, ciertamente no era budista y mucho menos vegetariano. Acabaría siendo un ferviente escéptico de las cosas en las que el resto de la humanidad cree a pie juntillas.

Le entró a todo lo que oliera a arte. Convenció a su papá de que le prestara dinero para montar un estudio de fotografía profesional; cuando el equipo estuvo instalado, Julio se pasaba horas y horas en el cuarto oscuro, manipulando fotos que mostraban acercamientos de brazos y piernas humanas, las que convertía en paisajes abstractos.

Nunca tomó una foto a una quinceañera ni a recién casados.

También le hizo a la pintura. Como una especie de Warhol a la mexicana, dibujó composiciones repetitivas y minimalistas que representaban latas de leche Carnation o grupos de cerillos.

Julio era un desastre si tenía que trabajar para vivir. Algo de lo que probablemente también se sentía orgulloso. Pasó algunos meses diseñando muebles en una fábrica. Cuando le pidieron que se ciñera a un horario fijo de nueve a cinco se salió de la empresa. En otra ocasión trató de ganarse la vida haciendo diseños gráficos para la compañía de unos amigos. Su primera y única asignación, crear un menú para un restaurant llamado Bananas, fue rechazado por la gente del restaurante, a quienes las frutas de Julio les habían parecido demasiado fálicas. Dio clases de historia en una escuela católica durante algún tiempo y era un trabajo que le gustaba de verdad; pero fue despedido por intentar organizar un sindicato de maestros.

En una ciudad tan conservadora como Guadalajara el movimiento de arte alternativo de pronto se volvió manifiesto y Julio se encontraba en el justo medio respecto de las dos vertientes, el ala gay y el ala buga.

A pesar de sus problemas económicos vivía en un moderno departamento de tres habitaciones en la avenida Parque de las Estrellas. La renta corría a cargo de su compañero de casa y futuro compañero de grupo, Oscar Ortiz, estudiante de psicología del tipo que atrae hombres y mujeres por igual: moreno, flexible, rostro cincelado de labios llenos y ojos como brasas, pero ¡sorpresa!, el cuate es buga. El departamento fue área de vagabundeo para la comunidad artística de Guadalajara a principios de los ochenta. El reggae hizo furor entre los bohemios. Los amigos regresaban de viajes a Londres o San Francisco con pilas de discos de Bob Marley. Siempre había mariguana en buenas cantidades y prácticamente todos los días había reniones en la casa, donde coincidían estudiantes bugas y divas homosexuales del arte.

El imán del Parque de las Estrellas era Julio. Famoso por ser un anfitrión amable, siempre andaba haciendo chistes y bromas, era irónico, sarcástico y arrolladoramente divertido. También podía ser un crítico implacable. Tan pronto obtuvo fama de cabrón y hombre conocedor, artistas de distintos géneros lo buscaban para que él les diera una opinión de su obra. Luego de criticar una pieza o una idea (y pocos recuerdan haber conseguido su aprobación), el gesto que remataba sus comentarios consistía en agitar el dedo y decir una sola palabra de desaprobación: “Fatal”. (Que es lo que Lalo Parra escuchó cuando comenzó a cantar las canciones.)

Describir a Julio Haro es pintar un pastiche que incluye símbolos de cada época, comenzando por los años cincuenta. Adoraba la carne roja, los gruesos filetotes. Fumaba Marlboro rojos. Bebía coca-cola. Esto, más la mariguana, conformaba su dieta diaria. Su cuarto era zona de guerra: el teléfono oculto bajo una pila de ropa y montones de libros; papeles y platos con restos de comida tiesa donde crecían especies raras de hongos. Sus gustos musicales no tan sólo eran eclécticos, eran absolutamente anárquicos: The Andrew Sister, Benny Moré, Gershwin, Mozart, Tin-Tan, Los Beatles. Le gustaba vestir a la moda de los años cincuenta, llegando a ser un James Dean mexicano de pantalones de mezclilla y camisas de manga corta (siempre con bolígrafos, plumas y estilográficas en el bolsillo, como toque nerd) o camisetas. Principalmente actuaba como “buga”, usando una voz varonil en tono barítono a pesar de su cualidad nasal. Cuando se sentía de humor, su voz se elevaba audiblemente en el registro y —como es costumbre entre muchos gays— se refería a otros hombres y a sí mismo en género femenino.

El panorama se amplió: otro punto de reunión para la gente fue la Galería Magritte, un espacio abierto por el promotor de arte Rogelio Flores y el también promotor y artista Paco Barreda; ahí se celebraban exposiciones y salvajes fiestas a ritmo de reggae. Pintores, músicos, escritores, universitarios prendidos caían ahí, todos encabronados de vivir en una ciudad provinciana y reaccionaria y todos dispuestos a hacer ruido.

—Era una especie de comuna —dice Paco Navarrete, quien ahí estuvo para verlo y que más adelante sería el ingeniero de sonido de El Personal—: había reggae, había hongos. Mientras en el piso de abajo había ricos compradores viendo los cuadros, arriba una banda de greñudos y punks se reventaban, la pachangueaban y se ponían hasta el culo. Era llegar a la mayoría de edad.

La consigna de la banda era sencillla: romper con la famosa y duradera mochería de Guadalajara, con sus valores fosilizados y sus manifestaciones artísticas tradicionalistas.

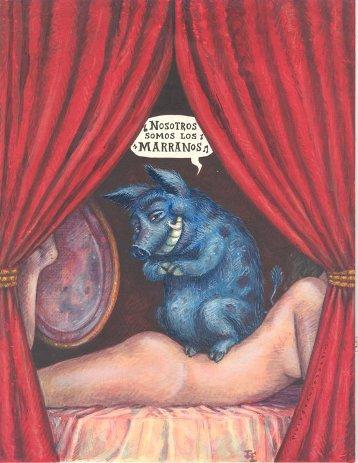

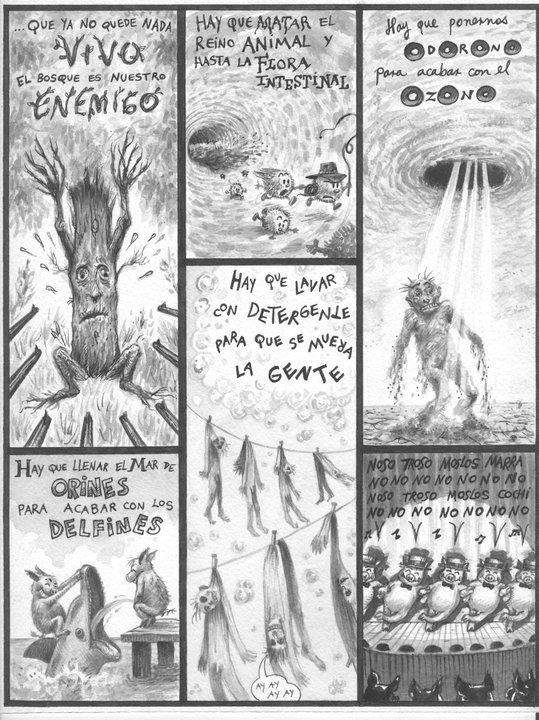

—Queríamos ser políticamente desmadrosos, anárquicos —dice el monero José Ignacio Solórzano, mejor conocido como Jis—. Teníamos la tentación irresistible de escandalizar a todo mundo.

Julio saltó de un proyecto a otro a lo largo de los años. Fue una actividad frenética que dejó huella, aunque modesta, en la escena artística de Guadalajara. En 1985 presentó una exposición individual en el Teatro Degollado. Escribió dos obras de teatro, una de las cuales había sido llevada al escenario; ayudó a editar dos revistas (y contribuyó con su columna de humor en ambas) y era miembro de un colectivo humorístico que salía publicado en uno de los periódicos de mayor circulación de la Ciudad de México.

Sin embargo, todo tenía cierto aire de inacabado, de efímero. Las obras de teatro eran punzantes e ingeniosas pero estaban mal estructuradas; los dibujos y las pinturas eran trabajos ingeniosos pero finalmente olvidables; sus escritos humorísticos eran genuinamente divertidos, pero Julio no quería pasar toda su vida escribiendo columnas chistosas.

Y luego encarar la paradoja más dolorosa de su vida: puesto en el vórtice de un movimiento artístico alternativo, el único de Guadalajara, cuya casa se llenaba noche a noche de filósofos para correr el toquecito y de bugas de buenos bigotes, este hombre, a pesar de tener su amante ocasional, estaba terriblemente solo. Después que el último amigo se iba a su casa, después del último chuby, Julio seguía despierto viendo la tele o escuchando la radio hasta que se dormía, dejándolas prendidas. Siempre hablaba de lo solitario que se sentía.

—Si voy a bares de vez en cuando es por pura soledad —le dijo una vez a Moisés Silva, uno de sus amigos más cercanos—. Si pinto o canto es porque estoy solo. Si tuviera un amante me quedaría en casa y cocinaría para él.

Muerte (solo)

Ahora las lesiones habían comenzado a aparecer; estaba pálido y muy delgado. Ahora llevaba la muerte echada sobre los hombros como un jorongo. La mayoría de sus amigos se habían hecho ojo de hormiga; ellos: sus compañeros del grupo y los habituados a llegar al departamento del Parque de las Estrellas en los días de mota y reggae.

—Me da dolor irlo a ver.

—No lo puedes aguantar; está tan amargado.

—Visitarlo siempre me deprime.

Ya fuera que sus cuates bugas estuvieran reaccionando a los estereotipos del sida o que sus cuates gays preferían no ver sus propias muertes posibles en el rostro demacrado de Julio: Julio estaba solo.

Se hicieron tocadas en beneficio suyo y también subastas, en su mayoría organizadas por la misma gente que había dejado de visitarlo, para que pudiera pagar las consultas y los medicamentos. Pero esto no le levantó el ánimo. Parecía más bien como si estuvieran juntando dinero para su funeral.

Julio no regresó al seno de la Iglesia ni entró al new age ni a la onda macrobiótica ni se adhirió a un régimen de ejercicios.

—No creía en nada —dice Alfredo Guerrero, uno del puñado de amigos que lo visitaron durante el último año—. Y cuando digo nada es nada. Pero al mismo tiempo le aterrorizaba la soledad, la nada, la muerte.

Alfredo pasaba a saludarlo de vez en cuando junto con su amante, Javier, y sus amigas más cercanas, Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas también; otro frecuente visitante era Moisés Silva. Pero Julio era difícil compañía.

—Si no podíamos hacerlo reír —recuerda Mercedes— prácticamente nos corría de la casa.

Su único aliado para hacerle frente a la muerte era su sentido del humor. Le decía a Mercedes que estaba desarrollando una nueva línea de muñecas Barbie: Barbie seropositivas que vendrían completas con sus dosis de AZT. También pidió ser cremado y que sus cenizas fueran puestas dentro de un recipiente Tupperware junto con las demás especias, en la alacena de la cocina. Decía que usaría el dinero de las tocadas en beneficio suyo para comprarse pieles y diamantes, no para comprar AZT. Pero cada vez más el humor abría paso a la amargura.

Pero, sobre todo, reservó su cólera para sus compañeros de grupo. Poco antes de morir Julio le advirtió a su hermano Sergio: “Cuando yo muera, Óscar y Andrés vendrán a pedirte autorización para hacer algo con mi material. Diles que se vayan a la chingada”. Y la profecía se cumplió: Sergio les dijo que se fueran a la chingada. De cualquier forma ellos sacaron otro álbum (las grabaciones del primer álbum más las grabaciones en vivo), con los créditos cambiados. Reflejaban la opinión de Andrés de que el grupo era más una creación colectiva que obra de sólo un hombre, Julio. Y hasta la fecha las canciones de Julio son tocadas en vivo por un grupo que incluye a un par de músicos que murió odiando.

Guardó celosamente sus canciones; eran todo y lo único que tenía, eran el único proyecto creativo de su vida que había venido a darle cierta notoriedad. Fueron también el testamento personal de su vida y —principalmente— de su muerte. Andrés y Óscar no pudieron haber escrito “La rumba sin rumbo”; nadie podía cantar “El menjurje” con la misma ansia y la misma angustia que él. Todos los demás tenían a sus mamás, a sus papás, a sus novias y —por virtud de las circunstancias— estaban a salvo de la amenaza de muerte que significa el sida. Era él el que se estaba muriendo. Era él quien estaba solo.

Julio sólo tuvo una relación verdadera en su vida y José Manuel llevaba seis años de muerto. Soñaba con él frecuentemente y en los días que pasaron juntos en el Parque de las Estrellas; soñaba ahora que las asperezas de su relación habían sido limadas por el tiempo y por el hecho de que no había encontrado otro amor, ese hueco anhelante que José Manuel había dejado.

No te aprietes más mi negra,

no te aprietes más,

si de todos modos nos vamos a morir todos

si de todos modos nos vamos a morir

¿qué más te da?

—Julio Haro, “¿Qué más te da?”

Julio, III (El amor)

Julio había sabido desde mucho tiempo atrás, al menos desde su adolescencia, que era gay. Aunque varios amigos cercanos y su propia hermana cuentan que estuvo a punto de contraer matrimonio con una mujer cuando rondaba sus tiernos veinte años, cuando vivió con su hermana en Toluca. Su mejor amiga en esa época era una divorciada un poco mayor de edad que él; ella era crítica universitaria de arte y compartía las tendencias bohemias de Julio. Su hermana dice que jamás fueron amantes y que la idea del matrimonio fue una broma de Julio. Por lo demás, nadie recuerda que haya tenido novia en Guadalajara, en el D.F. o en cualquier otra parte.

Sin excepción, todos los amigos bugas de Julio dicen que estaba confundido respecto a su sexualidad. Sus amigos gays, por otro lado, orgullosamente proclaman que no había duda de su homosexualidad. Lo cual significa que sus cuates bugas proyectaban su ambivalencia sexual en él o que Julio hizo el papel de buga para ganarse su aceptación. También es posible que se ganara la aceptación de sus amigos gays minimizando cualquier ambivalencia con ellos. Durante una entrevista que le hizo Mongo Sánchez Lira —editor de La Regla Rota, con Rogelio Villarreal—meses antes de su muerte, Julio admitió:

—Estás metido en muchos rollos. Por ejemplo: si estuviera ahora con mis amigos gays y les hablara yo del grupo El Personal, se reirían de mí. “¿Rocanrol?” dirían, “¡Espantoso!” Así es como quedas marginado dentro de la marginalidad. Es muy extraño el hecho de pertenecer a tantas minorías al mismo tiempo. Quizá es por eso que insisto en expresarme. Es una existencia camaleónica: quieres llevarte bien con todos y no puedes. En un círculo de gente actúas de una forma y en otro círculo actúas diferente.

Cuando hablo con los amigos bugas de Julio —y todos son fieles defensores de los derechos humanos— siempre se da una constante corriente de humor homofóbico. (Cuando le comenté a Andrés Haro, bajista de El Personal, que me daría una vuelta por los bares gays de la localidad, me advirtió: “Ponte un par de jeans”.) No faltan las historias del chavo buga que fue engañado por un travesti lascivo y apetitoso, historias que terminan siempre con el chavo buga esponjándose al momento de descubrir el sexo del travesti, muy a la The Crying Game. Yo de verdad dudo que ahí terminen las historias. Al menos mis historias de travestis no acaban así… y no creo estar solo en lo que respecta a mi ambivalencia sexual. Lo “marginal” es probablemente menos marginal de lo que la sociedad heterosexual está dispuesta a admitir.

Ser homosexual fue lo que más dolor le causó a Julio en su vida, y también el mayor placer. Aunque en el Parque de las Estrellas los gays se mezclaban con los bugas, por lo común el ambiente era predominantemente buga. En vías de sumergirse totalmente en su homosexualidad, Julio viajaba a Chapala, a una hora de camino, un sitio de descanso a las riveras del lago, de clima tropical, muy popular entre los jubilados estadounidenses. Su casa fuera de casa era el lugar donde vivían Alejandro Treviño y su socio, Alberto Flores, un homosexual extravagante e intelectual al que Julio y otros consideraban su padrino.

Los fines de semana Julio llegaba de visita, al igual que su mejor amigo, Alfredo Guerrero, y el compañero de Alfredo, Javier Juárez-Woo (quien seguido les llevaba serenatas a base de boleros lacrimógenos), el escritor Gustavo Lupercio, un chef de nombre Gabriel Canales, el periodista Arturo Camacho y Eduardo Suárez, un intelectual al que todos le apodaban el Chomsky. Fumaba mota y, ya en ambiente, Alberto y Alejandro traían un costal lleno de pelucas, brasieres, faldas, pestañas postizas y maquillaje. El costal pasaba de mano en mano, todos extraían algo que había pasado inadvertido y se lo ponían. Alberto, un hombre alto y calvo a fines de sus cuarenta, acababa por lo común vestido con una horrenda falda deslavada de mezclilla a la moda de los setenta, zapatillas con tacón de plataforma y peluca rubia. Y con la música a todo volumen las reinas bailaban mambo toda la noche.

Algunas veces Julio se hizo acompañar de su amante, José Manuel Olmos, un psicólogo de piel clara, pero rubio rojizo y activista político que había conocido en el Instituto Angloamericano, la escuela de idiomas y centro cultural donde Julio había puesto en escena Mamá, soy Edipo, ya no haré travesuras. Todos los que conocieron bien a Julio aseguran que José Manuel fue el amor de su vida. Fue un amor turbulento y ultimadamente truncado.

Eran polos opuestos: José Manuel era psicólogo y trabajaba con niños que tenían dificultades con el lenguaje, además de fundador del capítulo local de Amnistía Internacional, un verdadero creyente en causas. Julio por supuesto no profesaba ninguna creencia excepto —tal vez— hacer arte basado en el escepticismo. Incluso en los asuntos de sexo eran contrarios: José Manuel era libertino, frecuentaba los baños públicos, incluyendo el notorio Señorial, que tenía una reputación bien ganada. Precisamente era Julio, el escéptico, el rebelde de rebeldes, quien anhelaba la monogamia y fantaseaba con desempeñar el papel de ama de casa adorable, algo que José Manuel no estaba dispuesto a aceptar. Con todo, lo deseó con un dolor que perduraría mucho tiempo después de la muerte de José Manuel. Pero en la cama su deseo llegaba al rojo blanco, lo suficiente para derretir todos los resentimientos y las contradicciones filosóficas. Ambos se consumían bajo esa regla no escrita del sexo y el amor que dice que una relación conflictiva da lugar a un mayor calor sexual. Un calor que al final acaba por consumirlo todo.

Ocasionalmente vivieron juntos. Hubo innumerables peleas y reconciliaciones abundantes de melodrama que siempre tenían que ver con terceros y cuartos frentes. (En una ocasión, en Chapala, Alejandro y Alberto sirvieron de mediadores en un maratónico conflicto, sin resultados.) Y no era diferente con otras relaciones de parejas que había a su alrededor. Para los gays de Guadalajara, los ochenta fueron una época altamente hedonista.

—Salías a la calle y regresabas a casa con cuatro chavos —dice Alejandro—. Bugas y gays por igual. Los “bugas” se venían contigo siempre y cuando fueras tú el que tomara la iniciativa. Piensan que si eres tú el que invita, ellos no son gays.

Las relaciones fluctuaban desde la más imperecedera de las devociones hasta el abandono más pagano. Alejandro y Alberto tenían más de una década juntos y sin embargo sus relaciones, paulatinamente, se deterioraron de una forma aguerrida y conflictiva, peor que en las telenovelas. En 1989 se dio una escapada con Pedro Fernández, baterista de El Personal, que todavía no salía del clóset y tenía la mitad de su edad. Día y noche durante dos meses no se separaron; con una voracidad se devoraron el uno al otro que todos los que les conocían se infartaron. Pero Pedro enfermó repentinamente y murió. Alberto trató de reconciliarse con Alejandro, pero fue rechazado. En esa época Alberto se hospedaba en casa de un amigo, en Guadalajara. A pesar de haber sido él quien traicionó a Alejandro se sentía dolido, furioso y obsesionado. Una noche, mientras miraba Betty Blue, se inspiró. Se fue a la casa de Chapala y armado con una cubeta de agua con detergente procedió a salpicar con el líquido corrosivo todas las pinturas de Alejandro, los muebles antiguos y hasta los aparatos electrónicos. Alejandro llegó a mitad del vendaval y Alberto tuvo que retirarse con una mano y la nariz rota.

Alberto se mudó al D.F. Alejandro, al paso de un año, encontró el perdón dentro de su corazón.

—No quería terminar así con un hombre con el que viví catorce años.

La misma semana que decidió llamar a Alberto, Alejandro recibió una llamada telefónica. Alberto había fallecido, al parecer, víctima de una hemorragia cerebral. Había sucedido mientras viajaba en el metro. Murió solo.

Entre los amigos de Julio existe una docena de historias como ésta. Jorge Romero, un activista gay bien conocido en Guadalajara, recuerda que en una ocasión Julio golpeó a su novio; José Manuel sostuvo una relación con César, un amigo de la Ciudad de México, y cuando el desliz terminó Julio mismo se fue a vivir con César. Llegó a rumorarse que Julio estaba enamorado del amante de Alfredo Guerrero, Javier Juárez-Woo, y que no había hecho nada al respecto por respeto a Alfredo. Todos buscaban amor, único bálsamo para aliviar la paranoia de muerte que nos corroe, lo cual es lo mismo que correr en pos del sol que se oculta en el horizonte.

Julio y José Manuel volvieron a separarse en 1985. Ésta fue la última vez. Al igual que Alberto y Alejandro, llevaban meses de no hablarse cuando José Manuel murió en la Ciudad de México. Sólo podemos conjeturar lo que ambos se dijeron antes de que la muerte viniera a interrumpir su plática para siempre. Unos días después del terremoto que sacudió la Ciudad de México en septiembre de ese año Julio resultó seropositivo en un examen de sida. Él supuso que ya presentaba los síntomas de la enfermedad debido a que venía padeciendo enfermedades menores. Otros amigos también se hicieron análisis. Alejandro resultó positivo. Lo mismo que Alberto.

La muerte de José Manuel fue la primera de la familia. Antes de que termine la década el sida se habrá llevado a la mitad del grupo que se reunía en la casa de Chapala.

Visité a Alejandro. Tiene un rostro anguloso a lo Tom Selleck, hoyuelos, pelo café claro y complexión muscular, piel bronceada y maneras muy femeninas. Tomamos el almuerzo en el paradisiaco patio de su casa, a la sombra de las palmeras, los guayabos y las elevadas flores de fuego, con sus floraciones en forma de embudo de un fulgurante color naranja. Cuando habla de Alberto suspira, como lo haría una viuda. De Julio y José Manuel. Fue hace tanto tiempo, toda esa agitación, todo el ruido, las fiestas, las traiciones, el deseo.

Me muestra el patio posterior. Me dice que aquí pasaban la mayor parte del tiempo: pasto bien recortado, árboles tropicales y arbustos bien podados. He visto fotografías de Julio sentado en este patio, las piernas cruzadas, tocando guitarra. Aquí Alberto, el gurú de Chapala, pontificaba sobre todos los temas habidos y por haber. Aquí Julio y José Manuel se gritaron el uno al otro y aquí mismo se reconciliaron. Aquí fumaron, bebieron y rieron; principalmente esto último. Julio se burlaba de todo, especialmente de la muerte. Solía decir:

—Lo único positivo que me ha pasado en la vida son mis análisis de sida.

Pero las reuniones de los fines de semana terminaban con frecuencia en fiestas de dormidos. Gays esperando la muerte. ¿Qué otra cosa queda sino reírse de todo el asunto? En otra ocasión Julio les preguntó con gran melodrama:

—¿Saben que estoy en las fases finales del ARC? —al tiempo que les mostraba las lesiones que tenía en medio de las nalgas.

—Pareces foto de enciclopedia —le dijo alguien y después todo se volvía chacota y hacerse pedazos. (En otra ocasión Julio inventó que haría una fiesta en su casa del Parque de las Estrellas, con la excusa de inaugurar su biblioteca. La bautizó como “Biblioteca Sarcoma de Kaposi”.)

Todos en Chapala eran ateos. Su manera de asistir a misa era reunirse todos los fines de semana y comulgar rolando el toque de mota; la compañía que se hacían mutuamente era la salvación. Y, mientras tanto, la muerte bailaba a su alrededor.

Hace mucho tiempo, dice Alejandro. Se han ido José Manuel, Alberto, Pedro y Julio. El cuerpo de Gustavo Lupercio fue hallado junto a la carretera y su asesinato pudo o no estar relacionado con el sexo. Regresamos al patio frontal de la casa, bajo el palo de fuego. Una brisa tibia recorre el jardín cuidadosamente atendido por Alejandro. Me dice que ha tratado de cambiar todo desde aquel entonces. Cortó los árboles, plantó otros, pintó la casa. No puedes vivir rodeado de recuerdos.

La brisa se torna en ráfaga de pronto y el árbol del fuego libera sus flores fulgurantes, sorpresivamente, con un ruido violento caen al suelo abofeteando el pavimento. Trato de conjurar la imagen de Julio, trato de ubicarlo sobre la hierba, tocando la guitarra. Trato de oír su voz y la risa de todos. Pero no puedo.

Niño, déjese ahí…

Que va a venir El Personal

Y se van a poner a tocar, ay ay ay.

—Julio Haro, “Niño, déjese ahí”.

Sexo

La ironía de la Guadalajara gay es que a pesar de su marginalidad, ésta se manifiesta en todas partes. (¿Qué tan marginal es lo marginal?) A pesar de los esfuerzos incesantes de la oficina de turismo local para presentar a la ciudad como la virginal Perla de Occidente, la identidad gay de Guadalajara es tan popular como su lado buga. Si eres de Guadalajara —dice el dicho— o eres jugador de futbol (y muchos jugadores famosos de México son tapatíos) o eres maricón.

El área céntrica que rodea a la Plaza Tapatía es un punto de circulación mundialmente conocido. El Parque Revolución que se ubica a unas cuadras de la Plaza está al lado de una de las avenidas más transitadas de la ciudad; recientemente se convirtió en parada de la nueva línea del metro. Sin embargo, poca gente se percata de los jóvenes y viejos —pobres y ricos— que ahí van a intercambiar miradas furtivas y acto seguido parten juntos sin decir una palabra, en dirección al nido clandestino de amor (o, si es lo bastante tarde y no hay nadie en los alrededores, se van detrás de los arbustos). En todas partes se niega el hecho pero en todas partes está presente; sucede como con aquellos súbditos que se niegan a ver la desnudez del emperador.

La elevación de El Personal coincidió con la madurez del panorama alternativo en Guadalajara. Aparecían grupos de rock, se abrieron algunos lugares para tocadas (de los cuales el Roxy, de Rogelio Flores, en el centro de la ciudad, es el más destacado), los chavos montaban “danceterías”, la versión tapatía de los “raves” gringos. Y después de varios años de lenta organización, el movimiento gay de la localidad se hizo más y más visible. Para la época en que tronó la breve historia del grupo, los gays desafiaban abiertamente a las fuerzas conservadoras de la ciudad.

En 1990 y 1991 organizaciones gays comenzaron a presionar para que se aprobara que Guadalajara fuera la sede de la conferencia anual de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays. Cuando grupos políticos y eclesiásticos conservadores se enteraron de la propuesta se dio una verdadera guerra del sexo. Grupos católicos de derecha hicieron pintas con aerosol y escribieron algunos lemas sobre las paredes del centro de la ciudad: “La Guadalajara tradicional dice NO a los homosexuals”, “Homosexuales = sida”. Pero activistas pro-derechos de los gays contestaron con misiones nocturnas para reescribir los lemas, grafiteando: “Homosexuales = vida”.

La Iglesia, por medio de su portavoz, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (que un año después moriría asesinado a las afueras del aeropuerto internacional de Guadalajara a manos de supuestos narcoterroristas), se mostró típicamente cristiano: “No hay razón que justifique un acontecimiento de esta naturaleza. Nuestras costumbres, nuestra historia y nuestra religión nos lo prohíben. Desafortunadamente (subrayado del autor) el derecho de libre asamblea está permitido por la constitución política, lo cual significa que no podemos forzar la cancelación del suceso…”

La guerra sexual dominó por completo el debate municipal. Gabriel Covarrubias (quien fue derrotado en las pasadas elecciones de agosto por mandato del senado) organizó melodramáticas y criminales campañas que apoyaban los valores tradicionales. Pero una cosa era llegar a un cine de películas para adultos y atentar contra el proyector y otra muy distinta ponerse abiertamente en contra de la campaña de difusión pública del gobierno federal para concientizar a la gente respecto del sida; Covarrubias se oponía a la campaña sólo porque se hacía uso de la palabra “condón”. (A esta fecha, la mayor cadena de farmacias de la ciudad, Farmacias Guadalajara, se rehusa a vender condones aduciendo razones de orden moral.)

Covarrubias también denostó contra las danceterías, exhortando a la juventud a serenarse, como en los días de antaño, escuchando música de mariachis. Entre tanto, los policías de Covarrubias le hacían la vida imposible a Rogelio Flores y a los chavos roqueros que frecuentan el Roxy.

—La gente se asusta de los skinheads y los tatuajes —me cuenta Rogelio—. Pero no duraron mucho tiempo molestándome. Los hijos y las hijas de la mitad de los políticos de Jalisco vienen a reventarse al Roxy.

Los organizadores de la conferencia en Guadalajara, el Grupo Orgullo Homosexual de Guadalajara, con el cual colaboraba Julio intermitentemente, y Patlatonalli, una asociación lesbiana, finalmente perdieron la batalla ante las autoridades. No se llevaría a cabo el acontecimiento. Covarrubias, usando una amenaza apenas velada, dijo que no podía garantizar la seguridad de los visitantes. La conferencia se llevó a cabo en Acapulco en 1992, que era el sitio alternativo.

Guadalajara ya no es la misma. Sí, todavía hay razzias, operativos policiacos dirigidos contra los gays que deambulan por las calles y —menos frecuentemente— contra bares de gays. El movimiento gay forma parte de un esfuerzo popular de raíces más profundas, un movimiento emprendido en México por lo que se ha dado a llamar “sociedad civil”, una coalición activa de todo tipo de ciudadanos, desde asociaciones de vecinos hasta grupos de derechos humanos. En Guadalajara lo que hizo que cristalizara la coalición fue la tragedia colectiva más grande en la historia de la ciudad: las explosiones de Gasolina provocadas por Pemex en abril de 1992, las que dejaron cientos de muertos y miles de personas sin hogar. La respuesta mal coordinada del gobierno y la indiferencia de las autoridades ante el desastre hizo que muchos salieran a protestar a las calles, gente de todos los estratos sociales.

A pesar de que en las recientes elecciones se notó el apoyo que la gente de Jalisco muestra por el PAN, algunos observadores políticos como Rossana Reguillo, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), están convencidos de que Guadalajara está tendiendo a ser más abierta, inexorablemente, como sociedad.

—Después de las explosiones, la gente no va a regresar al punto de partida —me dice ella—. Han aprendido a trabajar unidos. No es fácil que regresen a los días cuando dejaban que las élites pensaran y decidieran por ellos.

Cómo tengo pegue

desde que canto reggae.

—Julio Haro, “Cómo tengo pegue”.

Julio, IV (El Personal)

En 1987 Julio colaboró en una revista llamada Galimatías junto con otros artistas de Guadalajara. Sus contribuciones incluyeron “Las aventuras de Gay Lussac”, una columna de aparición regular que narra las aventuras de un detective tipo Marlowe, “el terror de los bugas proclives”, una especie de Zorro cómico-homosexual. La publicación fue un éxito, así que Julio y el administrador de la revista, Andrés Haro, el Boy (quien ganó el apócope por su aspecto infantil y porque fue boy scout en su juventud), viajaron a la Ciudad de México a buscar una editora de periódicos a la que le interesara publicar Galimatías. Andrés manejó. De Guadalajara a la Ciudad de México se hacían de ocho a diez horas en aquel entonces. Y con el radio descompuesto, Julio decidió tomar la guitarra de Andrés y se puso a cantar todo el camino hasta el D.F., tocando éxitos pop y también viejitas. Comenzaba cantando las letras originales y siempre terminaba improvisando, como si fuera la cosa más natural del mundo. Así se originó el grupo El Personal.

Julio y Andrés se reunían una vez a la semana para ensayar y dar el palomazo. Andrés había tocado con dos grupos de rock anteriormente, sin mucho éxito. Para Julio era la primera vez y… tenía algunas dudas.

—Eramos sólo dos cuates que se juntaban para tocar, sin la menor idea de que íbamos a formar un grupo —le dijo Julio a Mongo Sánchez Lira—. Es probable que el Boytuviera eso en mente. Un día llegó con una grabadora de cuatro canales y empezamos a grabar.

Las canciones eran clásicas de Julio, llenas de ironía y sarcasmo y dobles sentidos. En poco tiempo se formó el grupo que le acompañaría: Andrés en el bajo; Óscar Ortiz, el compañero de casa de Julio, en la guitarra, la que apenas estaba aprendiendo a tocar, y Alejandro López Portillo en la batería. Algunas veces se unió al grupo Carlos Domínguez (Dimanches), un músico reggae-punkero de Guadalajara que cantaba (o gritaba) los coros. El sonido tenía un poco de reggae, un poco de fox-trot, de bolero mexicano, de rocanrol, de esto y lo otro, con sentido o sin él, pero que se acoplaba al rollo. Julio estaba en el centro, con una voz anti-voz que se convertía en una de las características originales del grupo en vivo, como sudar profusamente y peinarse una y otra vez. Julio añadió toques kitsch a la música con los riffs de kazoo y melodeón. Su primera tocada se llevó a cabo en noviembre de 1987 en el Instituto Anglo-Americano de Cultura, donde se conocieron Julio y José Manuel.

Es justo decir que nunca antes en Guadalajara se había dado algo como El Personal. Las canciones parecían escribirse ellas solas, casi todas tenían pegajosas melodías y letras donde Guadalajara se revelaba a sí misma. “La tapatía”, que pronto se convirtió en una de las canciones favoritas de los asistentes a sus tocadas, era una visita guiada por el centro de Guadalajara, llena de referencias a fumar mota, al vagabundeo lánguido de los gays y al sexo en lugares públicos. En la canción Julio habla de conocer a alguien del sexo femenino —nunca dice si se trata de una chava o una mujer— pero mis amigos gays sostienen que es un travesti y sus amigos bugas —incluyendo a los del grupo— juran que es una mujer hermosísima. En “Centerfold Blues” Julio asume su famoso papel de onanista: “Te escondía debajo de la cama/ Te sacaba de noche y de mañana/ Y contigo… ¡cómo me divertía! ¡Cómo me divertía!” Cada canción tiene una referencia al sexo y a la muerte. Pero había un par de canciones —probablemente las más recordadas— que confrontaban a Julio directamente con su muerte inminente. Eran canciones crudas y devastadoras: “La vida no me ha dado lo que yo merezco/ La vida no ha aceptado lo que yo ofrezco/ La vida no me ha dado lo que yo busco/ La vida es una broma de mal gusto”.

La fama del grupo quedó establecida durante un viaje a la Ciudad de México. Tocaron en el legendario bar El Nueve —invitados por Mongo y Rogelio Villarreal—, donde se mezclaban gays y bugas, abriéndole a Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, que en aquel entonces se daban a conocer. De regreso a Guadalajara una fiel audiencia comenzó a seguirles. Pero Julio ya estaba muy enfermo a esas alturas. Sus fiebres eran constantes y le molestaba la garganta con frecuencia. Cuando grabaron su primer y único disco Julio apenas pudo terminar de grabar la pista de voces.

La vida del grupo ha sido tan turbulenta como la de Julio. Después de escuchar el fantástico trabajo de Pedro Fernández en los tambores corrieron a su primer baterista. Invitaron al grupo a Alfredo Sánchez, guitarrista y tecladista y el único músico de veras profesional de ellos, para redondear el sonido. Pero los ensayos eran caóticos. Los restantes miembros del grupo pensaban que Julio era un perfeccionista al grado de caer en la dictadura; constantemente Julio desaprobaba los intentos de sus compañeros por contribuir con ideas musicales. Él sencillamente llegaba con sus ideas a los ensayos y le decía a cada miembro del grupo lo que él quería que hiciera. Se ponían a tocar; Julio sonreía afectadamente y agitaba el dedo: “Fatal”.

Dentro de una habitación llena con el humo de la mota los miembros del grupo se ponen a discutir interminablemente sobre la forma en que deben dividirse las magras ganancias de las tocadas. Julio sostiene que él —por ser el único que se dedica de tiempo completo al proyecto (ha estado desempleado por años, viviendo de la ayuda que le proporciona, entre otros, Óscar Ortiz)— merece la tajada del león. También quiere que los créditos de las canciones sean exclusivamente de él. Andrés le disputa esto creyendo que Julio, con su escasa experiencia musical, nunca hubiera podido trasladar sus ideas musicales y hacerlas canciones coherentes sin la ayuda del grupo. Es una discusión que seguirá hasta después de la muerte de Julio.

Canciones como “La tapatía” pasaron milagrosamente al aire sin ser censuradas en la radio local. En septiembre de 1989 dieron un concierto ante mil fanáticos, a taquilla agotada, en el Foro de Arte y Cultura. Casi todas las canciones son coreadas por el público y el aplauso final es a rabiar. El grupo se reúne detrás del escenario, saboreando el momento. Todos están listos para el encore. Todos, excepto Pedro Fernández.

—No puedo —dice.

Todos creen que se trata de una broma. Pero no es así.

—Me siento mal. Estoy enfermo.

Semanas después, durante un ensayo, suena el teléfono: Pedro Fernández ha muerto.

Muerte, III (Los últimos días)

Los últimos días. Navidad de 1991. Toda la familia está reunida, excepto el padre, para su reunión anual. Julio se ha peinado el pelo hacia atrás, bajo el cual es visible su cuero cabelludo; se afeitó con cuidado —su piel se ha vuelto muy delgada— y se puso loción… pero no es suficiente para hacer desaparecer el olor de los medicamentos y de la espesa mucosa. Está sentado en una silla, rodeado de su madre, sus hermanos y hermanas, de sus niños. Respira con un zumbido y tose. Esta noche ni una palabra que mencione a la muerte. Julio es el hijo modelo, un verdadero Niño Jesús.

Pero él sabía. Hizo algunos intentos de reconciliación:

—Siento mucho haber sido tan pendejo —le dijo a Sergio.

Lo mismo le dijo a su mamá, pero en términos menos contundentes.

Pero de Dios, ni hablar. Su hermana Griselda, de los pocos hermanos con los que Julio podía relacionarse, le había rogado en una ocasión que reconsiderara su ateísmo (para ese entonces Julio ya había corrido de casa de su mamá a un padre franciscano).

—Hermana —le dijo Julio—: ¿no te das cuenta de que si acepto a Dios ahora toda mi vida pierde significado?

Griselda le comentó luego qué agradable era tener a la familia reunida en navidad. Él le dijo con amargura que sí, que era muy bonito que todos, hermanos y hermanas hubieran venido con sus esposas y esposos y sus hijos; pero se había puesto a pensar ella si la familia, en otras navidades, hubiera sido capaz de aceptar que él llegara con su amante; ¿qué hubiera pasado? ¿Te imaginas a José Manuel y a mí, tomados de la mano en la sala, bajo el retrato de mamá, sonriéndonos el uno al otro mientras mi mamá nos sirve el café? Julio siempre era el único en llegar a las reuniones familiares sin compañía.

Un día después de navidad Julio cayó postrado en cama una vez más, inmerso hondamente en los sueños de la fiebre.

Sexo, II

Lalo Parra prometió llevarme a un tour “de la Calzada para allá”, famoso lugar de Guadalajara por sus antros y sus bares. Parecía genuinamente entusiasmado (“Han pasado… ¡años!”). Pero a última hora lo canceló; había ido la noche anterior a otra sesión de terapia electromagnética que lo había dejado muy debilitado. Así que decidí ir solo.

Cuando detengo el taxi me siento muy nervioso. Balbuceo algo, que soy fuereño y que deseo ver algo de la vida nocturna. ¿Hombres o mujeres?, me pregunta el chofer de manera prosaica. Debí suponerlo. Estoy en la ciudad más buga. Y en la más gay. Me dice que él sabe dónde está la acción.

El Mónica’s es una disco bien montada en la extensa zona roja de Guadalajara, popularmente conocida como “de la Calzada para allá” en vista de que está del otro lado de la avenida que divide a Guadalajara en dos, la Independencia. Aunque el significado del término va más allá de lo puramente geográfico. Esta noche estoy cruzando la frontera sexual de México, y estaré de visita en un antro de lascivia que oficialmente no existe.

El bar puede compararse con los mejores que hay en West Hollywood. Paredes pintadas de negro con estridentes tubos de luz de neón que dan forma a palmeras y águilas imperiales. En el escenario hay una regadera y una cortina de baño transparente, justo en el centro, bajo la luz de un reflector. Esta noche se desnudan los hombres (la noche anterior le tocó a los travestis). Algunos monitores de televisión cuelgan del techo en las cuatro esquinas. Sigourney Weaver recorre las entrañas de una estación espacial armada con un lanzallamas.

Mientras doy sorbos a mi trago me acuerdo de mi primera experiencia en los bares gays de Los Ángeles. Flirteo sin muchas ganas con un hombre impecablemente vestido que viene de la Ciudad de México. Cuando llega otro tipo a interrumpirnos el veneno del rechazo se destila en las miradas del cuate del D.F. y el recién llegado. No sé qué me trae aquí: si el travesti de los implantes improbables con las pestañas postizas de alas de murciélago o el tipo albañil de camisa de faena color azul, pantalones de mezclilla, botas color marrón y un bigote dramático que lo convierten en el doble de Emiliano Zapata. Mi vista se detiene en una reina flamígera que ríe femeninamente en forma exagerada, como sólo una diva puede hacerlo. Sí, es probable que me vaya a casa con alguien esta noche. Puedo intercambiar un beso beodo de a lengüita en una esquina oscura de la disco con ese chavo de aspecto indígena que pasa caminando a mi lado; el pelo largo le cae a la espalda en forma de cola de caballo, tiene la nariz aplastada y los labios llenos; viste como intelectual universitario. Pero con él sólo sería eso, sexo. Con el único hombre con el que haría el amor sería Julio, quizás.

Creo que amo a Julio. Él me podría conducir hacia un hombre cariñoso, algo que siempre he rechazado, a lo que no he accedido por temor a cruzar esa frontera y no regresar jamás. ¿Y si lo hago? ¿Cómo se lo digo a mi familia? Es evidente que este reportaje significa —en cierta forma— salir del clóset. Grito mi incertidumbre y mi ambivalencia sexual al mundo porque Julio me da el coraje para hacerlo.

Julio está muerto, tengo que recordármelo constantemente a pesar de los intentos que hago por volverlo a la vida mediante una larga serie de entrevistas. Y esto es lo que es: estoy enamorado de un muerto. “¡Qué adecuado!”, oigo que me dice como un murmullo al oído un amigo que es militante gay en Los Ángeles. ¿Será que quiero a Julio porque deseo salvarlo? ¿Será que estoy enamorado de él porque sufrió? ¿Será que en el fondo todo deriva de la sensualidad que obtengo cuando miro y dirijo mis plegarias a un Jesucristo desnudo y bañado en sangre clavado en la cruz? ¿Será que me veo a mí mismo en Su dolor? No, yo no he sufrido tanto como Julio… ¿será que quiero sufrir como Julio? Él estaba inacabado, yo también… Julio Haro, santo patrón de las causas inconclusas.

El programador de música pone “Express Yourself” de Madonna. Camino hasta el chavo indio. Tenía razón, es intelectual. Hablamos de la vida gay en Guadalajara (he cruzado esa frontera, pienso para mis adentros, al menos hasta que salga por esa puerta).